60° anniversario tragedia del Vajont

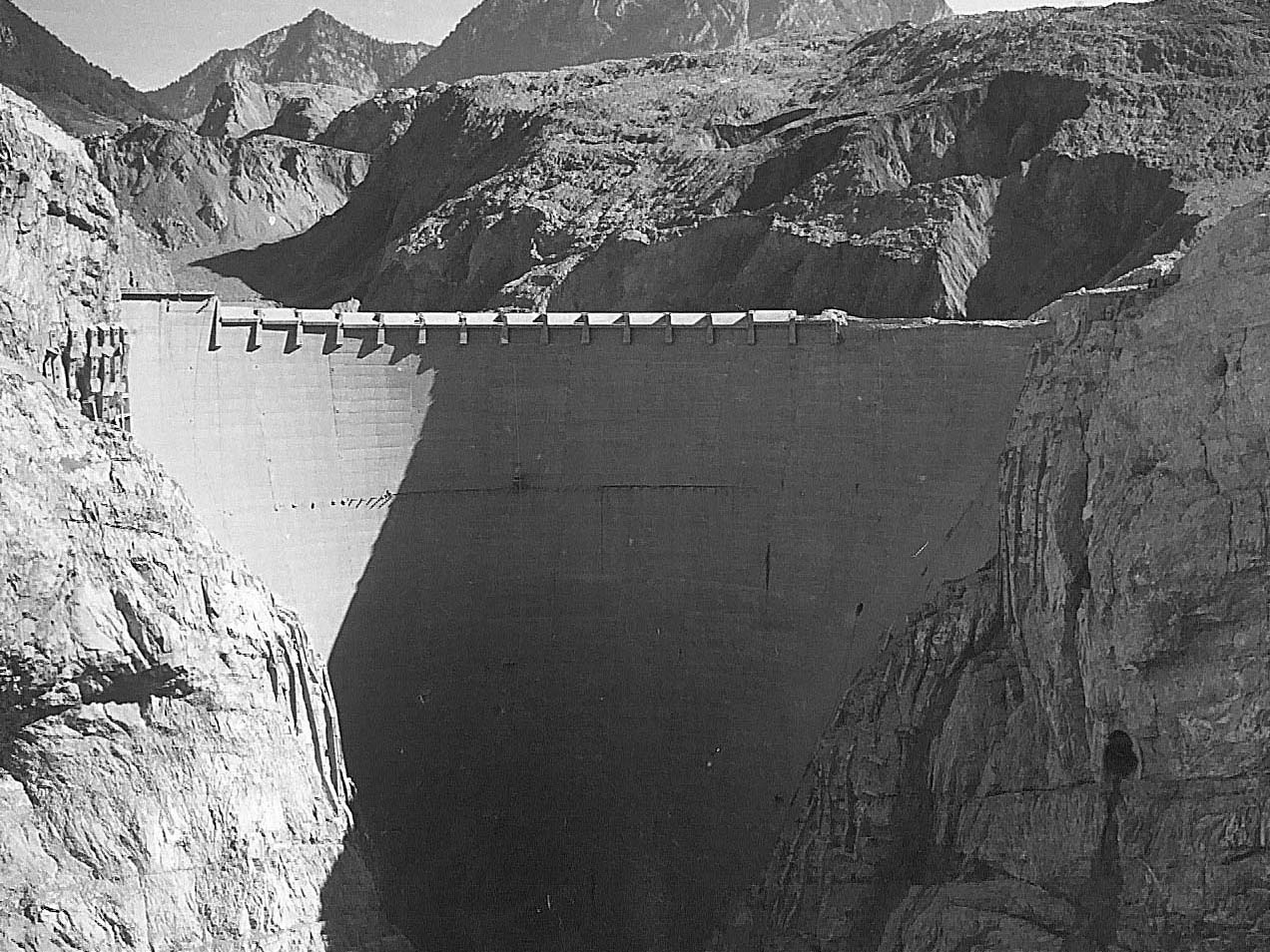

La diga del Vajont venne costruita tra il 1957 ed il 1959 chiudendo la valle del torrente omonimo, affluente del Piave, scavata nel corso dei secoli tra il monte Toc ed il monte Salta, davanti a Longarone e Castellavazzo in provincia di Belluno, si tratta di una diga a doppio arco dell’altezza di 261,60 m e della lunghezza di 190 m il cui scopo era quello di raccogliere l’acqua proveniente da tutti i bacini del Cadore per poi convogliarla nella centrale idroelettrica di Soverzene.

Video e Testimonianze di nostri SOCCORRITORI

I fatti raccontati da Maurizio Maleci.

La sera del 9 ottobre 1963, poco prima delle 23, una edizione straordinaria del telegiornale RAI, a quei tempi vi era un unico canale, in bianco e nero, annunziò a tutti gli italiani un disastro che, solo il giorno successivo, fu compreso nella sua intera gravità e che sarà annoverato come uno dei più gravi disastri naturali del ‘900.

Le prime notizie parlavano del crollo della diga del Vajont con conseguente sversamento dell’acqua contenuta nell’invaso.

La diga del Vajont venne costruita tra il 1957 ed il 1959 chiudendo la valle del torrente omonimo, affluente del Piave, scavata nel corso dei secoli tra il monte Toc ed il monte Salta, davanti a Longarone e Castellavazzo in provincia di Belluno, si tratta di una diga a doppio arco dell’altezza di 261,60 m e della lunghezza di 190 m il cui scopo era quello di raccogliere l’acqua proveniente da tutti i bacini del Cadore per poi convogliarla nella centrale idroelettrica di Soverzene.

In realtà la diga non era crollata, alle 22,39 del 9 ottobre 1963, una frana con un fronte di quasi 2 chilometri ed una massa di circa 270 milioni di metri cubi di roccia si staccò dal monte TOC e precipitò, ad una velocità di 70-90 Km/h, nell’invaso della diga del Vajont.

Questo distacco, nell’impatto con l’acqua, generò un’onda di circa 50 milioni di metri cubi che si diresse in varie direzioni: una parte lambì le abitazioni di Casso (Casso e Erto PN), un’altra distrusse alcune frazioni di Erto e Casso, un’altra ancora scavalcò la diga precipitando nella valle sottostante.

Una massa di 25 milioni di metri cubi di acqua e detriti raggiunse Longarone spazzando via la quasi totalità dei suoi abitanti distruggendo anche gli abitati di Pirago, Maè, Villanova e Rivalta in provincia di Belluno; Frasèin, Col delle Spesse, Il Cristo, Pineda, Ceva,Prada, Marzana, San Martino, Faè e la parte Bassa di Erto.

Nel complesso vennero distrutte 895 abitazioni e 205 unità produttive a Longarone, la ferrovia Belluno – Calalzo fu divelta per 2 Km e la SS51 distrutta per 4 Km.

I morti furono 1917, 400 dei quali non sono mai stati trovati.

Dino Buzzati, in un articolo dell’11 ottobre sul Corriere della Sera, scriveva: “Un sasso è caduto in un bicchiere colmo di acqua, tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi.”

Dopo l’evento, in breve tempo giungono sul luogo i soccorsi, in gran parte uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che assumono in breve il ruolo di protagonisti e a cui spetta, tra l’altro, il doloroso e pietoso compito di ricercare e recuperare i corpi dei deceduti.

A Longarone era presente un distaccamento volontario, anch’esso spazzato via dalla furia delle acque portandosi via i 4 colleghi che erano in servizio; Ado de Col, uno dei pochi sopravvissuti presta aiuto ai pochi risparmiati dal disastro in attesa dei soccorsi che per primi giungono dai vicini distaccamenti volontari del Cadore e di Agordo.

Successivamente arrivano squadre da Belluno, coordinate dal geometra Bolzan e dal maresciallo Ircà che, nella prima notte portano in salvo 73 persone.

Il giorno successivo arrivano rinforzi da Treviso, Udine, Venezia, Gorizia, Trieste e da altri comandi provinciali d’Italia. In totale interverranno 850 unità dei Vigili del Fuoco con 271 mezzi motorizzati, 32 barche, 3 autogrù, 6 pale meccaniche e 3 elicotteri che effettueranno 214 ore di volo.

I superstiti furono sfollati in diversi luoghi della pianura friulana e bellunese, vennero realizzati due abitati: Vajont vicino a Maniago in provincia di Pordenone e Nuova Erto a Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno.

I sopravvissuti convissero con il dolore e la rabbia per quanto accaduto mentre cecavano di recuperare una normalità di vita in aree diverse d quelle che erano legate alle loro origini.

Longarone fu riedificata diversi anni dopo e questo permise il rientro dei suoi abitanti.

Gli abitanti di Erto subirono un’ulteriore beffa: gli fu proibito di accedere al paese perché l’area fu definita troppo rischiosa, un’attenzione ovviamente inutile e tardiva.

Nel 1964 il Ministro segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, conferisce la Medaglia d’Argento al Valor Civile al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la seguente motivazione: “Ufficiali, Sottufficiali e Vigili del Fuoco si sono prodigati, senza soste e oltre ogni limite, tra insidie e difficoltà innumeri, nel soccorrere le popolazioni colpite dal disastro del Vajont. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha così confermato, ancora una volta, le sue nobili tradizioni di incondizionato attaccamento al dovere, di generoso sprezzo del pericolo e di eroica abnegazione.”

La medaglia viene apposta sullo Stendardo del Corpo Nazionale allo stadio delle Scuole Centrali Antincendi a Capannelle dal Ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani.

Nel 1993, in occasione del 30° anniversario, i Vigili del Fuoco partecipano ad una esercitazione di Protezione Civile tenutasi a Lavarone il 16 ottobre 1993.

Ripercorriamo la storia di questa diga, orgoglio dell’ingegneria italiana e, sulla base delle risultanze delle varie commissioni d’indagine appuriamo quello che successe.

La studio per la realizzazione della diga risale al 1929 quando due studiosi reputarono la Valle del Vajont idonea per la costruzione di un bacino idroelettrico per conto della SADE (Società Adriatica di Elettricità).

Il progetto venne approvato nel 1943, in piena seconda guerra mondiale con un procedimento a dir poco irregolare in quanto alla seduta erano presenti solamente 13 dei 34 rappresentanti previsti.

Come detto la costruzione iniziò nel gennaio del 1957 sulla scia del “miracolo economico” e dette lavoro a circa 400 persone malgrado le preoccupazioni delle popolazioni locali che avrebbero ricevuto l’esproprio delle loro terre e pascoli.

Il progetto iniziale fu addirittura ampliato, per far fronte alla sempre crescente richiesta di energia elettrica delle aree del nord e, il progetto dell’ing. Carlo Semenza, previse la diga che a quel tempo risultava essere la più alta del mondo (266 metri di altezza a 723 metri sul livello del mare) in grado di contenere 115 milioni di metri cubi d’acqua.

A quei tempi la normativa non prevedeva l’obbligo di valutare la stabilità dei versanti dei futuri invasi e di conseguenza le perizie in materia risultarono incomplete.

A lavori quasi conclusi, nel 1959, a seguito di una frana avvenuta il 22 marzo nel vicino bacino idroelettrico di Pontesei (Forno di Zoldo BL) fu deciso di approfondire le indagini geologiche.

Nel settembre del 1959, a seguito dell’ultimazione dei lavori, iniziarono le prove di invaso, nel marzo 1960 sul versante del monte si formò una grande fessura lunga oltre 2 km e larga circa 1 metro.

Nel giugno 1960, nella relazione definitiva, fu evidenziata, nel versante settentrionale del Monte Toc, una frana antica, già scivolata in epoca preistorica e che avrebbe potuto muoversi nuovamente.

Nel novembre dello stesso anno si staccò una frana di circa 700.000 metri cubi che precipitando nell’invaso provocarono un’onda anomala di 10 metri d’altezza.

Questi fatti allarmarono un po’ e fu disposto lo svuotamento controllato dell’invaso che produsse un effetto importante: il rallentamento prima e la fermata poi del movimento franoso.

Negli anni successivi furono fatte altre prove di riempimento dell’invaso e in conseguenza di ciò i movimenti della frana ricominciarono, fu raggiunto il livello massimo di 715 metri dell’acqua, un livello superiore alla misura di sicurezza fissati durante gli esperimenti.

Il 26 settembre 1963 fu deciso di ricominciare le operazioni di svuotamento, questa volta però non si ottenne lo stesso risultato, la massa franosa continuò a muoversi fino a raggiungere i 30 centimetri al giorno proprio nella mattina del 9 ottobre: alle 22,39 il disastro.

La diga del Vajont è risultata l’unica costruzione a non subire danni dopo essere stata colpita dall’impeto violento dell’acqua: la sua struttura fu appena scalfita sulla sommità del coronamento.

La causa penale iniziò nel 1968 e il processo di primo grado si svolse in Abruzzo, a L’Aquila, trascinandosi fino al 1972 quando si concluse con una pena, per altro assai leggera per due soli imputati, rispetto agli undici rinviati inizialmente a giudizio (uno degli indagati si tolse la vita prima dell’inizio del processo).

Nel 2001 il disastro del Vajont è diventato anche un film con la regia di Renzo Matinelli “Vajont – La diga del disonore” in cui vengono narrati i fatti a partire dal 1959, quando i lavori di costruzione erano vicini alla conclusione. Per rendere più realistico il film, il ruolo di comparse fu ricoperto da abitanti dei luoghi e superstiti dell’evento. Questo film ha vinto il primato di film italiano più costoso mai realizzato (anche per la realizzazione di un pezzo della diga, in scala 1:1, con ruote)

Fonti:

- Archivio Storico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- La Storia del Vajont (mostra a cura di AIGA)

- Le montagne della patria di M.Armiero ed. Einaudi

- CNR

- studenti.it

- ertoecasso.it

- Corriere della Sera

Foto:

Danilo Valloni

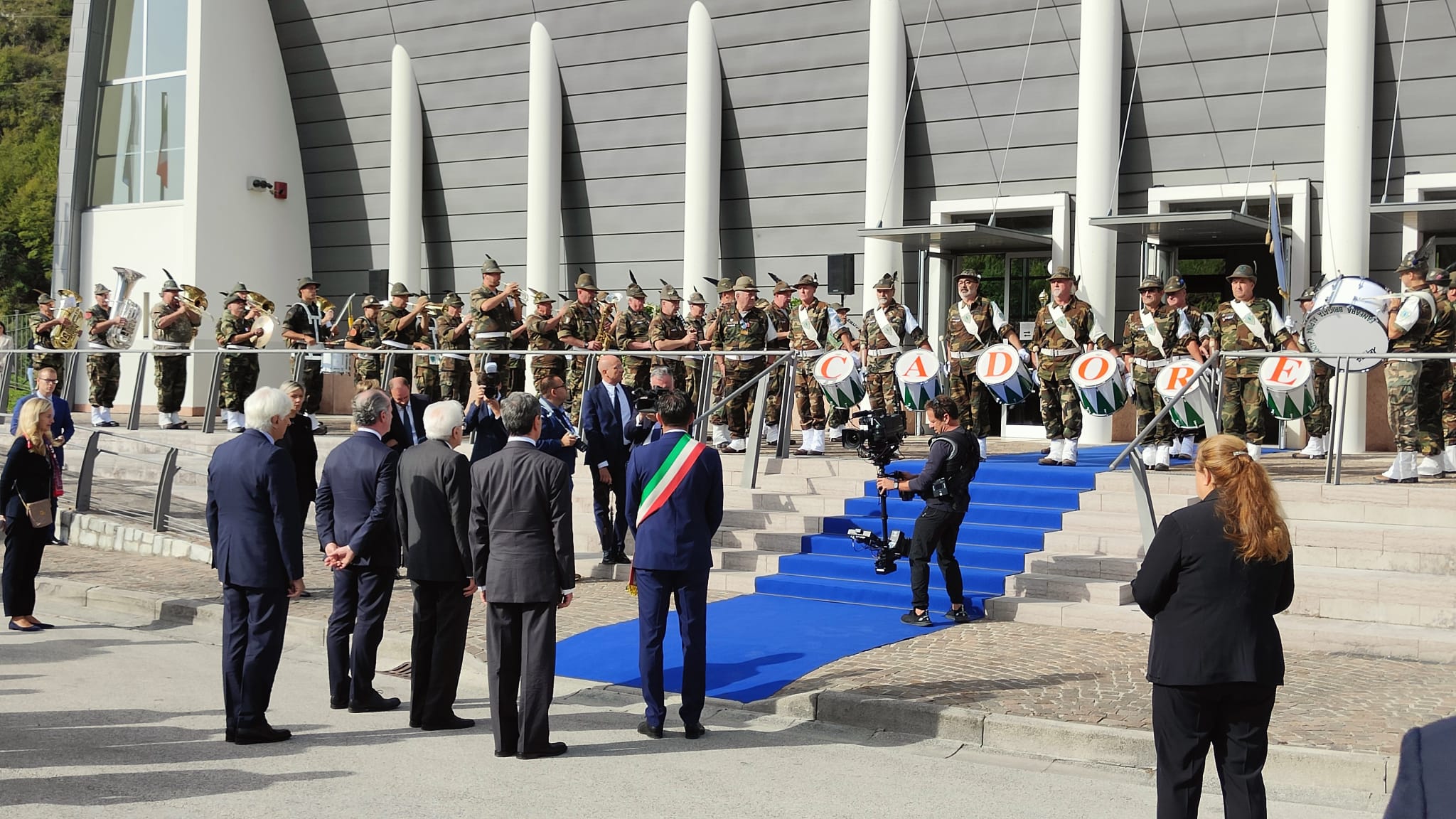

“Giornata dedicata ai Soccorritori del Vajont”